|

|

|

|

|

|

|

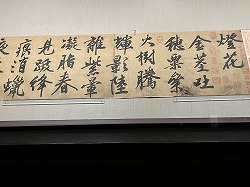

台湾の故宮博物院に行きました (2025年3月21日 ) |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

書の真筆が見たくて急遽、台湾に行きました。4泊5日の日程で、他の台湾の観光地にも足を運びましたがフリーの一日中 |

|

| |

|

|

故宮博物院見学にあてました。書以外の展示物も今回はじっくり見ることができました。書は文徴明、唐寅、趙孟頫、蘇軾 |

|

| |

|

|

などの作品を見ることができました。小字の作品が多かったことと、私が思っていた董其昌や王鐸の作品がなかったのは |

|

| |

|

|

残念でした。書作品は三か月の頻度で入れ替えるのだそうです。台北はとても地下鉄が便利で乗り換えも簡単です。 |

|

| |

|

|

言葉も英語で通じ、風貌もアジア人なのでとても親しみやすい国です。たいへん楽しい時間を過ごすことができました。 |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

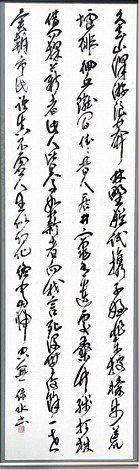

蔡襄 蘇軾 唐寅 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

趙孟頫 文徴明 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

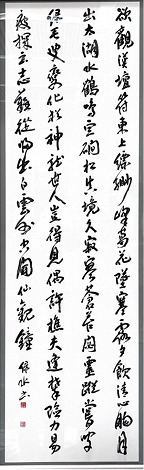

新県美展入選作品(2023年 12月16日~2024年1月8日 於:広島県立美術館) |

|

| |

|

|

|

|

帰園田居 五首 東晋・陶淵明

|

|

| |

久去山沢游 浪莽林野娯 試携子姪輩 披榛歩荒墟 徘徊丘隴間 |

| |

依依昔人居 井竈有遺処 桑竹残朽株 借問採薪者 此人皆焉如 |

| |

薪者向我言 死没無復余 一世異朝市 此語真不虚 人生似幻化 |

| |

終当帰空無 |

| |

|

| |

(読み) |

| |

久しく山沢の遊びより去り 浪莽たり 林野の娯しみ 試みに子姪(してつ)の輩を携え 榛を披い |

| |

て荒虚を歩む 徘徊す 丘隴の間 依依たり昔人の居 井竈(せいそう)遺処有り 桑竹 朽株を |

| |

残す 借問す 薪を採る者よ 此の人 皆な焉(いず)くにか如(ゆ)くと 薪者 我に向かって言う |

| |

死没して復た余す無しと 一世 朝市を異にす 此の語 真に虚ならず 人生 幻化に似たり |

| |

終(つい)に正に空無に帰すべし |

| |

|

| |

(大意) |

| |

ずいぶん長い間、山や沢地のそぞろ歩きから遠ざかり、林や野原をゆく楽しみをおろそかにした。 |

| |

こころみに、子どもたちや甥たちを引き連れて、榛を払いのけつつ荒れた村落を歩いてみる。 |

| |

丘やあぜ道を足の向くままぶらつくと、なつかしげな古人の住まいがあった。井戸とかまどの |

| |

迹が遺っていて、桑や竹の朽ちた姿を残している。道行く樵にちょっとたずめてみる。「この家 |

| |

の人はどこへ行ったのか」と。 樵が私に言うには、「みな死んであとが絶えた」と。 一世代 |

| |

で都の様子を変わるというが、この言葉は本当にでたらめではない。人生は幻に似て、結局 |

| |

は何もなくなってしまうのだ。 |

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

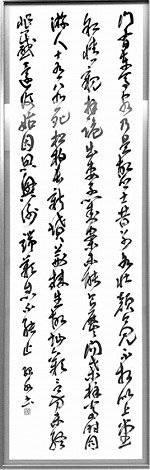

新県美展入選作品(2022年 6月11日~26日 於:広島県立美術館) |

|

| |

|

|

|

|

毛公壇 高青邱

|

|

| |

欲観漢壇符 東上縹緲峰 葛花堕寒露 夕飲清心胸 月出太湖水 鶴鳴空礀松 |

| |

眞境久寂寥 蒼苔閟靈蹤 嘗聞緑毛叟 變化猶神龍 世人豈得見 偶許樵夫逢 |

| |

攀險力易疲 探玄志難従 歸出白雲外 空聞仙觀鐘 |

| |

|

| |

(読み) |

| |

漢壇の符を観んと欲し、 東のかた縹緲峰に上る。 葛花 寒露を堕とし、夕に飲めば |

| |

心胸を清くす。月は太湖の水に出て、鶴は空礀(くうかん)の松に鳴く。眞境(しんきょう) |

| |

久しく寂寥、蒼苔 靈蹤を閟(と)ず。かつて聞く、緑毛の叟、変化 なお 神龍のごとしと。 |

| |

世人(せじん)豈に見るを得ん。たまたま樵夫の逢うを許す。険を攀(よ)じて、力疲れ易く |

| |

玄(げん)を探ろうとして、志(こころざし)従い難し。帰って白雲の外に出れば、空しく聞く |

| |

仙観の鐘。 |

| |

|

| |

(大意) |

| |

名だたる漢代仙壇の鎮符を見ようと思って東のかた縹緲峰に上った。葛(くず)の花から |

| |

冷たい露が滴る夕べ、その辺にある毛公泉の水を菊して飲めば、心胸たちまち清々しさ |

| |

を覚えた。やがて月は太湖の上にさしかかり、鶴はひっそりとした谷川の松の梢で鳴く。 |

| |

(その景色は何とも言えないほどの)さすがの仙境、世に聞こえざること、すでに久しく |

| |

青苔は毛公の霊跡を閉ざしてしまった。聞くところによれば、毛公は身に緑毛の生えた |

| |

老人で、その変わり身は、さながら神龍のようだと。世人は決してこれを見ることはでき |

| |

ないけれども、樵夫らは偶然に出逢うことがあるという。(われ今ここに来て)険しい難所 |

| |

を登ろうと思うけれども、体力 疲れやすく、幽玄なる景地を探ろうとしても、どうも気力が

|

| |

なく、思うようにいかない。(やむなく後戻りして)白雲の外に出れば靈祐観の鐘がもの寂 |

| |

しく夜半の空に響くのみである。 |

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

尾道市美術展(2021年 6月12日~20日 於:尾道市美術館) |

|

|

|

|

|

門有車馬客行 高青邱

|

|

| |

門有車馬客 乃是故郷士 昔別各壮顔 今見不相似 上堂叙情親 拝跪出妻子 |

| |

對案未能食 歴歴問桑梓 當時同游人 十有八九死 松柏長新墳 荊棘生故址 |

| |

歓言方未終 悲感還復始 因思興謝端 歎息不能止 |

| |

|

| |

(読み) |

| |

門に車馬の客有り。 乃(すなわ)ち是れ故郷の士。 昔 別るる各(おのおの)壮顔。今見れば |

| |

相似ず。堂に上って情親(じょうしん)を叙(じょ)し、拝跪(はいき)して妻子を出(いだ)す。 |

| |

案(あん)に対 して未だ食らう能わず。歴々(れきれき)として、桑梓(そうし)を問う。當時 |

| |

同游の人 十に八九の死する有り。松柏 新墳(しんぷん)に長じ 荊棘(けいきょく)故址(こし) |

| |

に生ず。歓言(かんげん)方(まさ)に未だ終らず、悲感(ひかん)還た復た始まる。 因(よ) |

| |

って興謝(こうしゃ)の端(たん)を思い歎息(たんそく)して止(や)む能わず。 |

| |

|

| |

(大意) |

| |

馬車に乗って家にやって来た客は誰かと思えば故郷の人であった。昔別れた時はお互いに |

| |

働き盛りの顔をしていたが、今見ると似ても似つかぬ風貌であった。家に入れて親愛の言葉 |

| |

を述べ妻子を呼んで挨拶させた。やがてご馳走を用意してすすめたが食事にまだ箸を下さ |

| |

ぬ間に我が昔の家のことなどいろいろ問うてみた。すると、子どもの時一緒に遊んだ者は |

| |

十人中、八・九人死んで、その新しい墓には松柏が茂り、家の跡には茨がはえ荒れ地に |

| |

なっているという。せっかく再会して喜びの言葉がまだ終わらぬ内に悲しい思いがこみ上げ |

| |

てきた。それにつけても、こうして不自由なく無事で生きているのは先祖のお陰だというので |

| |

ひしひしと心に思い当たるものがあり、すぐにでも恩返しの仏事でも行おうと思ったが、悲

|

| |

しみのあまり、ため息が出るばかりである。 |

| |

(緑水現代語訳) |

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

芦辺会友展出品作品(2020年 3月4日~3月9日 於:天満屋福山店8階特設会場) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ● |

江水三千里 家書十五行 行行無別語 只道早還郷 |

|

(江水、三千里 家書十五行 行行(ぎょうぎょう)別語なく、只(ただ)いう |

|

早く郷に還(かえ)れと) 出典:京師にて家書を得たり 袁凱(元末明初) |

|

|

|

長江の向こう、三千里のかなたの故郷、はるばる届いた家族からの手紙は、わず |

|

か十五行。どの行にも他の言葉はなく、ただただ「早く故郷へ帰ってきて」と |

| |

だけ。 |

|

|

|

| |

|

|

|

ジョコビッチを見た! (2019年10月2日 於:有明テニスの森) |

| |

|

|

|

| |

|

|

楽天ジャパンオープンを見に行っった。今年はテニス界のスーパースター ノバク・ジョコビッチ |

| |

|

|

が初めて参戦した。2020年の東京オリンピックパラリンピックを見据えてのエントリーであろう |

| |

|

|

か?それにしてもオーラが半端でない。もちろんぶっちぎりで優勝した。 |

| |

|

|

同じテニスをしているものとして同じ場所で同じ空気を吸っていると思っただけで感動した。 |

| |

|

|

|

| |

|

|

会場風景 試合会場 練習風景 |

| |

|

|

|

| |

|

|

日本吃音・流暢性学会誌『吃音・流暢性障害研究』に論文が掲載されました。 |

| |

|

|

第2巻第1号(2018) (2019年1月31日) |

| |

|

|

県立広島大学の修士論文を別の角度から解析したもので下記の国際会議の発表の内容を詳しく述べ |

| |

|

|

たものです。県立広島大学名誉教授 今泉敏先生にはご指導やお力添えいだだき、広島大学助教 |

| |

|

|

本間孝信先生にはご助言を、また多くの研究協力者のみなさんのご援助をいただきました。 |

| |

|

|

|

| |

|

|

論文の全文ダウンロードはこちらより http://www.jssfd.org/gakkaishi02.html |

| |

|

|

|

| |

|

|

”吃音・クラッタリング世界合同会議in Japan”が開催されました。 |

|

|

|

(2018年7月13日~16日 於:広島市) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

晩照会展出品作品1(2018年5月31日~6月4日 於:天満屋福山店7階特設会場) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ● |

眉雪老僧時輟掃 落花深処説南朝(出典:藤井竹外 古野) |

|

(眉雪老僧時に掃くことをとどめ、落花の深き処、南朝を説く) |

|

|

|

寺の庭では、雪のように白い眉の老僧が一人掃除をしていたが、ときどき掃く手を休 |

|

めては、桜の花びらが深く散り積っているあたりで、過ぎし昔の南朝のことなど物語 |

|

ってくれた。 |

|

|

|

|

|

|

|

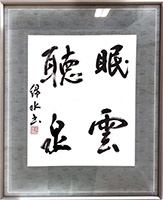

晩照会展出品作品2(2018年5月31日~6月4日 於:天満屋福山店7階特設会場) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ● |

眠雲聴泉 |

|

|

|

(雲に眠り、泉を聴く) |

|

|

|

山の中に住んで、泉の水の音を聞く。俗世間を離れ、自然に囲まれ、俗 |

|

事に惑わされることなく悠々自適の生活をおくることをいう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2018年バラ祭り文化祭出品作品(2018年5月15日~20日 於:天満屋福山店8階ギャラリー) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ● |

桃紅李白薔薇紫 問起春風總不知(出典:詩格) |

|

|

|

(桃は紅く、李は白く、バラは紫、これを春風に問起すれば知らず) |

|

|

|

桃の花があかく、すももの花が白く、バラの花が紫色に咲いている。 |

|

その理由を春風にたずねたが、まったく分からないという。 |

|

それは、おのずとそうなっているのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|