|

|

芦辺月例課題(令和6年4月号課題) |

|

|

|

|

|

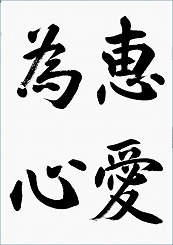

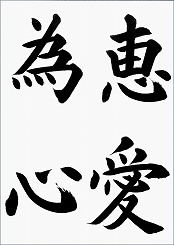

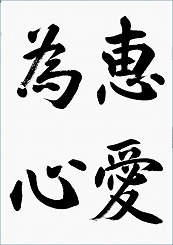

| 初級【漢字二体】 |

|

|

|

|

| 楷書 |

|

行書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

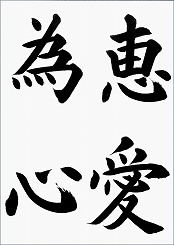

| 恵愛為心(けいあいをこころとなす) |

| 人を慈しみ愛する心を常にもつこと |

|

| 【出典:范中淹・北宋)】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

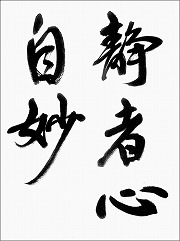

| 上級【漢字二体】 |

|

|

|

|

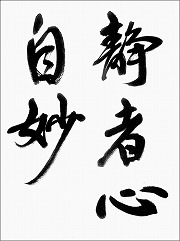

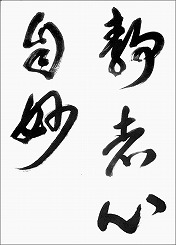

| 行書 |

|

草書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 静者心自妙(せいじゃこころおのずからみょうなり) |

| 物静かにしている人は自ずから心が奥深く味わいのある人間になる |

| |

| 【出典:王 處 厚】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【細字】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

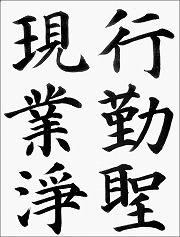

| 【臨書】 |

|

|

|

|

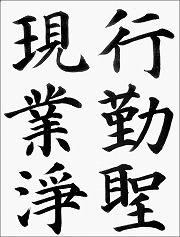

| 楷書 |

|

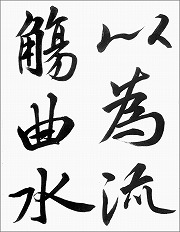

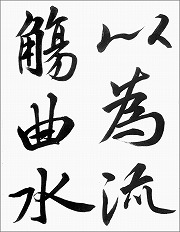

行書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 多宝塔碑(顔真卿) |

|

蘭亭序(王羲之) |

|

| |

|

|

|

| 行勤聖現業浄 |

| 読み:ぎょうつとむればしょう |

| あらわれ、ぎょうきよければ・・・ |

| 修行に励めば、聖なることが |

| 現れ、行業が清らかであれば… |

|

| *行業…仏道の修行。行い、行状 |

|

|

|

| 以為流觴曲水 |

| 読み:もってりゅうしょうのきょくすい |

| となし |

| それでもって、折れ曲がった水の流 |

| れに杯を流し |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

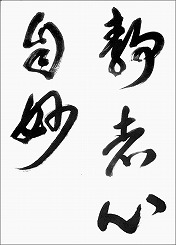

| 師範【漢字二体】 |

|

|

|

|

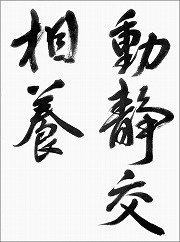

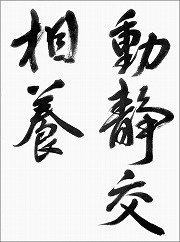

| 行書 |

|

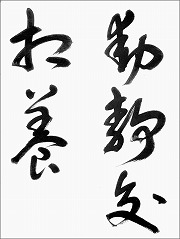

草書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

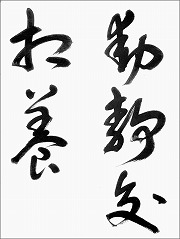

| 動静交相養(どうせいこもごもあいやしなう) |

| |

| 人の世に処するには動静ともに適切でなければいけない |

| |

| 【出典:動静交相養賦・(白居易・中唐)】 |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

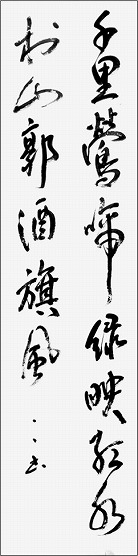

| 【条幅】 |

|

一般課題 |

|

|

|

|

|

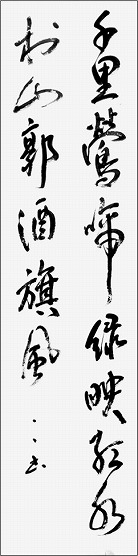

| 千里鶯啼緑映紅 水村山郭酒旗風 |

| 南朝四百八十寺 多少楼台煙雨中 |

|

| 【読み】 |

| 千里 鶯 鳴いて 緑 紅(くれない)に映ず |

| 水村山郭 酒旗の風 |

| 南朝 四百八十寺(しひゃくはつしんじ) |

| 多少の楼台 煙雨の中(うち) |

|

| 【意味】 |

| 見わたすかぎり広々とつらなる平野のあちこちから |

| 鶯の声が聞こえ、木々の緑が花の紅と映え合って |

| いる。 水辺の村や山沿いの村の酒屋のめじるしの |

| 旗が、春風になびいている。一方、古都金陵には、 |

| 南朝以来の寺院がたくさん立ち並び、その楼台が |

| 春雨の中に煙っている。 |

|

| *山郭…山すその村 *酒旗…酒屋が看板にしているのぼり |

| *多少…多くの *煙雨…もやのような春雨 |

|

|

| 【出典:江南春(杜牧・晩唐)】 |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

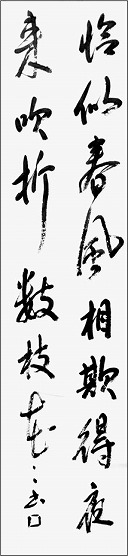

師範課題 |

|

|

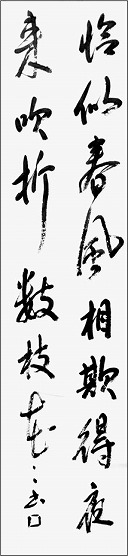

| 手植桃李非無主 野老牆低還是家 |

| 恰似春風相欺得 夜来吹折数枝花 |

|

| 【読み】 |

| 手ずから植うる桃李は主無きに非ず |

| 野老の牆(かき)低きも還(ま)た是れ家なり |

| 恰(あたかも)も似たり 春風の相欺(あなど)り |

| 得たるに 夜来 吹き折る数枝の花 |

|

| 【意味】 |

| 手ずから植えた桃やスモモ、主がいないわけではなく |

| 私という主がいるのだ。このいなかオヤジの家の垣 |

| は低いがそれでも家は家。それなのになんだ。昨夜 |

| から数本の花の枝が吹き折られてしまった。まるで |

| 春風にばかにされたようなものだ。 |

|

| *手植…自分で植える。 *野老…いなかの爺さん |

| *牆…垣根、へい |

| |

| 【出典:絶句漫興(杜甫・盛唐)】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

毎月の手本のページへ |

|

|