|

|

芦辺月例課題(令和6年3月号課題) |

|

|

|

|

|

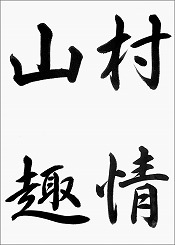

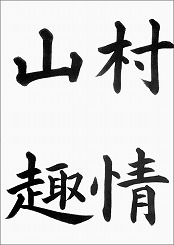

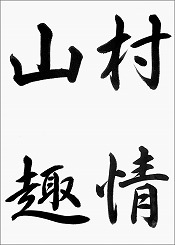

| 初級【漢字二体】 |

|

|

|

|

| 楷書 |

|

行書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

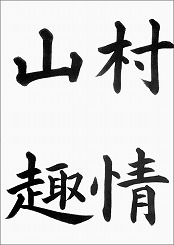

| 村情山趣(そんじょうさんしゅ) |

| 村の風情に山の趣。山の景色を見て「山の趣(おもむき)」に故郷を思い出す |

|

| 【出典:段成式・唐)】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

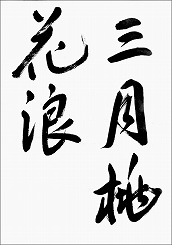

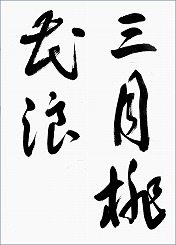

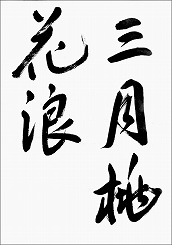

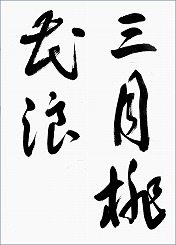

| 上級【漢字二体】 |

|

|

|

|

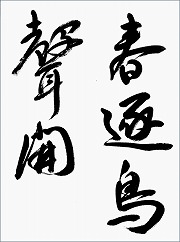

| 行書 |

|

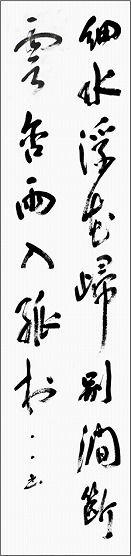

草書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 三月桃花浪(さんがつとうかのなみ) |

| 三月になり桃の花が咲くころ、川は波立ってきた |

| |

| 【出典:春水・(杜甫・唐)】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【細字】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

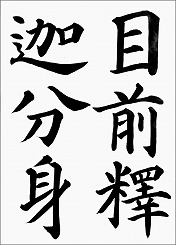

| 【臨書】 |

|

|

|

|

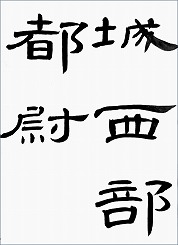

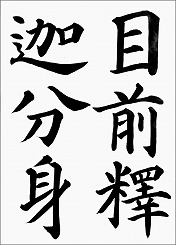

| 楷書 |

|

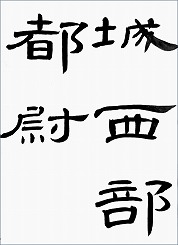

隷書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 多宝塔碑(顔真卿) |

|

曹全碑(後漢) |

|

| |

|

|

|

| 宛在目前釋迦分身 |

| 読み:もくぜんにあるがごとく |

| しゃかのぶんしん・・・ |

| 眼前にあるかのように現れ |

| 釈迦の分身が・・・ |

|

|

|

|

|

| 金城西部都尉 |

| 読み:きんじょうせいぶとい |

|

| *金城…中国にかつて存在した郡 |

| *都尉…郡の軍事を司る地方長官 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

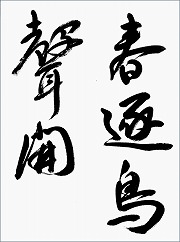

| 師範【漢字二体】 |

|

|

|

|

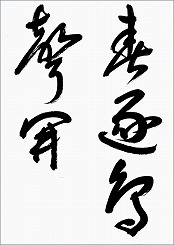

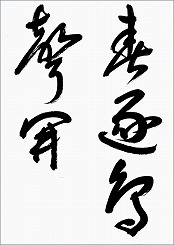

| 行書 |

|

草書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 春逐鳥聲開(春は鳥声を逐(お)ってひらく) |

| |

| 春が鳥のさえずりを追うようにして訪れる |

| |

| 【出典:首春・(李世民・隋末~初唐)】 |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

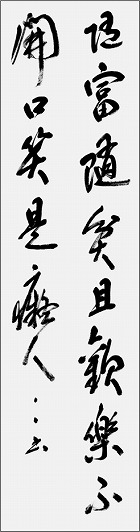

| 【条幅】 |

|

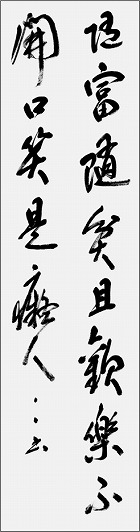

一般課題 |

|

|

|

|

|

| 蝸牛角上争何事 石火光中寄此身 |

| 随富随貧且歓楽 不開口笑是癡人 |

|

| 【読み】 |

| 蝸牛(かぎゅう)角上(かくじょう)何事をか争う |

| 石火(せっか)光中此の身を寄す 富に随い |

| 貧に随いて且(しばら)く歓楽せん 口を |

| 開いて笑わざるは是れ痴人 |

|

| 【意味】 |

| 世間の人は、かたつむりの角の上のような小さな世界に |

| 生きていったい何を争うのか。火打ち石を打って発する |

| 火花のようにはかなく、人はこの世に生まれて死ぬ。 |

| 富んでいる者、貧しい者、それなりにとりあえずまあ、 |

| 楽しもう。大きく口をひらいて笑わないやつは、たわけ |

| ものだ。 |

| |

| *蝸牛…かたつむり *石火光中…石火は火打ち石を打って発する火。 |

| 極めてわずかな時間のたと *且…とりあえず |

| *開口笑…大きく口を開けて愉快にわらう。 *痴人…愚か者 |

|

| 【出典:対酒(白楽天・中唐)】 |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

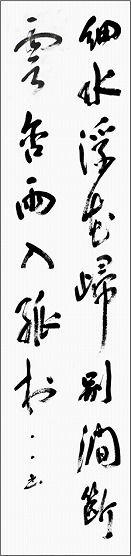

師範課題 |

|

|

| 惜春連日酔昏昏 酔后依裳見酒痕 細水浮花帰別澗 |

断雲含雨入孤村 人閑易有芳時恨 地迥難招自古魂

|

| 慙愧流鶯相厚意 清晨猶為到西園 |

| 【読み】 |

| 春を惜しみ連日酔うこと昏昏(こんこん)たり 酔后 |

| 依裳に酒痕を見る 細水 花を浮かべて別澗に帰り |

| 断雲 雨を含み孤村に入る 人 閑かにして芳時の |

| 恨みあることやすく 地迥(はる)かにして自(おの) |

| ずから古魂招き難し 慙愧(ざんき)す流鶯の相厚意 |

| するに 清晨猶 為に西園に到る |

| 【意味】 |

| 行く春を惜しみ、連日酔っぱらって酔昏し、目が |

| 覚めると服はしみだらけ。細い川には散り行く |

| 花が漂い別の渓谷へと流れていく。ちぎれ雲が雨 |

| を伴って寂しい村に漂い入っていく。退屈な春の |

| 白昼の日々が白々と過ぎ去り、遠く離れた異郷 |

| では古代の魂を呼び戻すのが難しい。一番うれ |

| しいのは、流鶯が深い愛情を掻き立て、早朝に |

| わざわざ西園に飛んで来てくれること。 |

| *惜春…行く春を惜しむこと。 *孤村…寂しい村 |

| *昏昏…意識のはっきりしないさま *迥…はるか。遠い。 |

| *芳時…春の季節 *慙愧…感謝すること |

| |

| 【出典:春尽(韓愈・唐)】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

毎月の手本のページへ |

|

|