|

|

芦辺月例課題(令和5年4月号課題) |

|

|

|

|

|

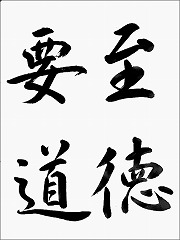

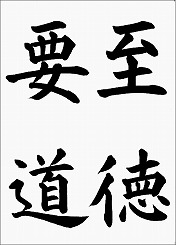

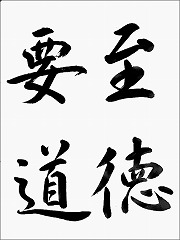

| 初級【漢字二体】 |

|

|

|

|

| 楷書 |

|

行書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

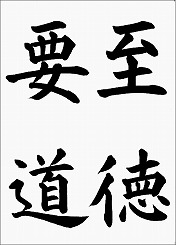

| 至徳要道(しとくようどう) |

| この上ない立派な徳と大切な教え |

|

| 【出典:孝経(開宗明義)】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

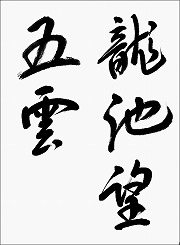

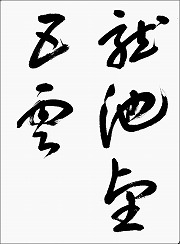

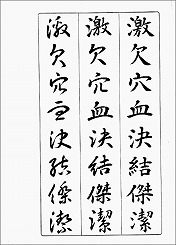

| 上級【漢字二体】 |

|

|

|

|

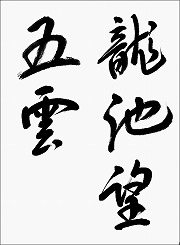

| 行書 |

|

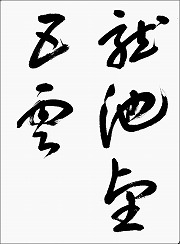

草書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 龍池望五雲(りゅうちごうんをのぞむ) |

| 春に龍池の水が暖かに満ち、たなびく五雲を望むことができる |

| *五雲…仙人や天女が遊ぶところにかかる五色の雲(青、赤,黄、白、黒) |

| 【出典:書杜少陵詩后・繆日芑(ぼくえつき)】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

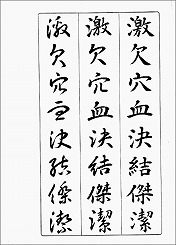

| 【細字】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

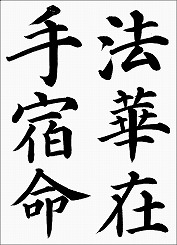

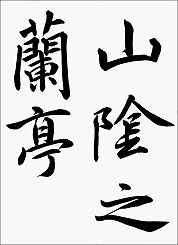

| 【臨書】 |

|

|

|

|

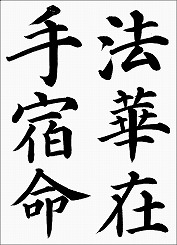

| 楷書 |

|

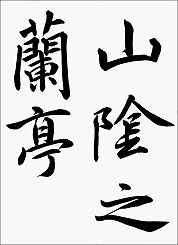

行書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 多宝塔碑(顔真卿) |

|

蘭亭序(王羲之) |

|

| |

|

|

|

| 法華在手宿命 |

|

会稽山陰之蘭亭 |

|

| 読み:ほうけ てにありしゅくめいを… |

|

読み:(かいけい)さんいんのらんてい |

|

| 法華経を手中にした。前世から備わ |

|

会稽山の北側の蘭亭 |

|

| っていた悟りは… |

|

*会稽山陰…会稽山の北 |

|

|

|

*蘭亭…別荘の名 |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

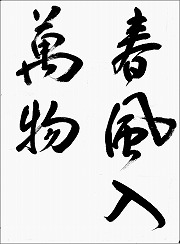

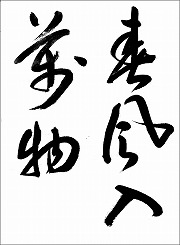

| 師範【漢字二体】 |

|

|

|

|

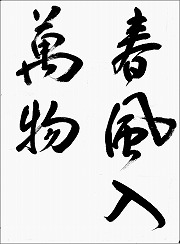

| 行書 |

|

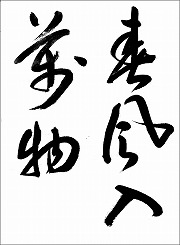

草書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 春風入萬物(しゅんぷうばんぶつにいる) |

|

| 春風が天地の間のあらゆるものに吹き渡っている |

| |

| 【出典:贈答劉御史雲卿(元好問・金末元初)】 |

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 【条幅】 |

|

一般課題 |

|

|

|

|

|

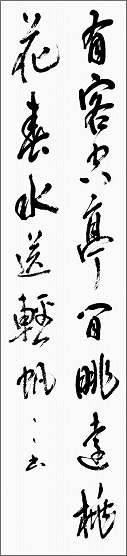

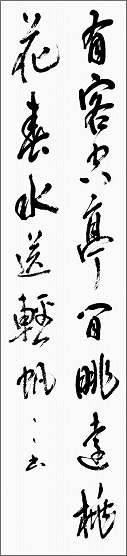

| 青山一角夕陽銜 隔断喧囂境不凡 |

| 客有空亭閒眺遠 桃花春水送軽帆 |

| |

| 【読み】 |

| 青山の一角 夕陽を銜(ふく)み 喧囂(けんごう)を |

| 隔断(かくだん)して境(つい)に凡(ぼん)ならず |

| 客有り 空亭 閒眺(かんちょう)遠く 桃花 春水 |

| 軽帆(けいはん)を送る |

|

| 【意味】 |

| 青山の一角に夕陽が輝いている。ここは世間の喧騒 |

| から離れた佳境の地。人が一人遠く人けのないあずま屋 |

| を眺め 桃の花が咲く春の江には帆船が進んでいく。 |

|

| |

| *題画…山水などの絵画に詩文を題し書くこと |

| *喧囂…騒がしいこと *境…竟に通ず |

| *空亭…ひっそりとしたあずま屋 |

| *閒眺…静かに眺めること *軽帆…早く走る帆船 |

| |

| 【出典:題画(邵璸(しょうひん)・清) 】 |

|

| |

|

|

| |

|

師範課題 |

|

|

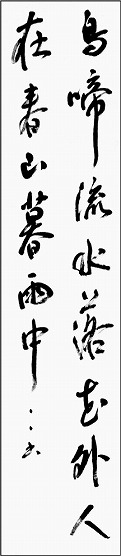

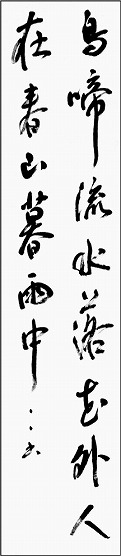

| 漫道桃源路不通 渓行十里道心空 |

| 鳥啼流水落花外 人在春山暮雨中 |

|

| 【読み】 |

| 漫(まん)に道(い)う 桃源への路(みち)通ぜずと |

| 渓行(けいこう)十里 道心(どうしん)空し 鳥は |

| 啼く 流水 落花の外 人は在り 春山 暮雨の中(うち) |

|

| 【意味】 |

| とりとめもなく人は言う。桃源郷までの路は通じて |

| ないと。 渓に沿って十里余り入っても(桃源郷は |

| なく)禅師の心は虚しいばかり。 流れる水と散る花 |

| の向こうに鳥は鳴き、春山の日暮れのそぼ降る雨 |

| の中に人がいる。 |

| (この詩の訳の”禅師””人”は作者自身のことか?) |

|

| *漫道…とりとめもなく言う。これといった理由もなく、何となく言う。 |

| *渓行…陶淵明の桃花源記に「縁渓行 忘路之遠近」とある |

| *道心…仏教を信じ悟りを得ようとする心。転じて禅師のこと? |

|

| 【出典:山行(李柏・清)】 |

| ※起句・承句は資料がなく緑水のかってな解釈です。 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

毎月の手本のページへ |

|

|