|

|

芦辺月例課題(令和4年9月号課題) |

|

|

|

|

|

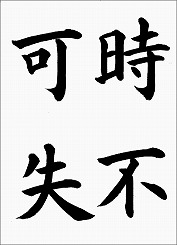

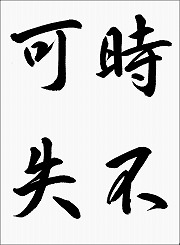

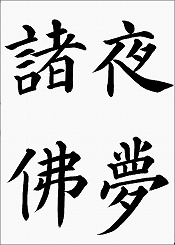

| 初級【漢字二体】 |

|

|

|

|

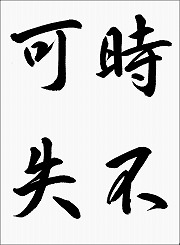

| 楷書 |

|

行書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

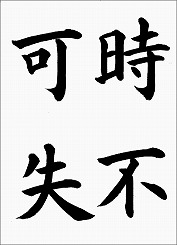

| 敵不可易 時不可失(てきはあなどるべからず ときはうしなうべからず) |

| 敵を侮ってはいけない、時期を逸してはいけない。 |

| |

| 【出典:戦国策 秦策四)】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| 上級【漢字二体】 |

|

|

|

|

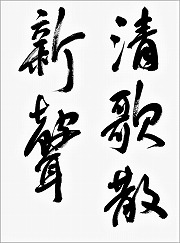

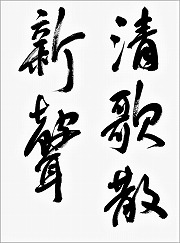

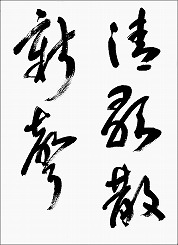

| 行書 |

|

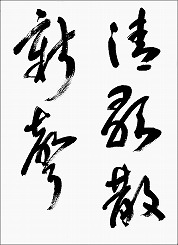

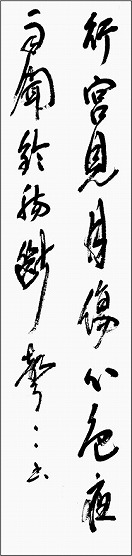

草書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 清歌散新聲(せいか しんせいを さんじ・・・)) |

| 清らかな歌声は新しい曲を響かせ・・・ |

|

| 【出典:諸人共游周家墓柏下(東晋・陶淵明)】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【細字】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

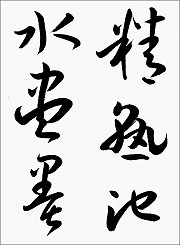

| 【臨書】 |

|

|

|

|

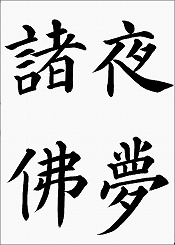

| 楷書 |

|

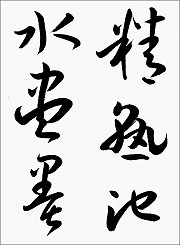

草書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 多宝塔碑(顔真卿) |

|

書普(孫過庭) |

|

| |

|

|

|

| 夜夢諸佛 |

|

張精熟地水盡墨 |

|

| 読み:よる しょぶつをゆめみ |

|

読み:ちょうはせいじゅくして ちすい こと |

|

| ある夜 諸佛を夢に見 |

|

ごとくすみとなる |

|

| |

|

張芝の書の精熟さは池の水が墨で |

|

| |

|

真っ黒に染まる程に励んだ結果である |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

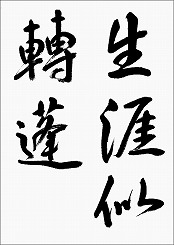

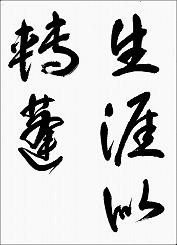

| 師範【漢字二体】 |

|

|

|

|

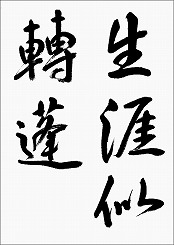

| 行書 |

|

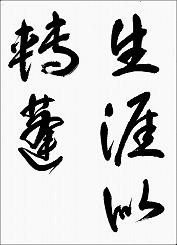

草書 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 生涯似轉蓬(しょうがい てんぽうに にたり) |

|

| 人間の一生は、風に吹かれて転がっていくヨモギの玉のようなものである。 |

| |

| 【出典:(明・林弼)】 |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

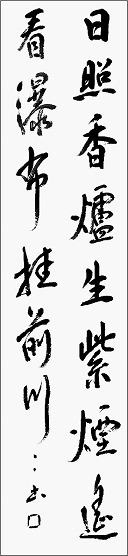

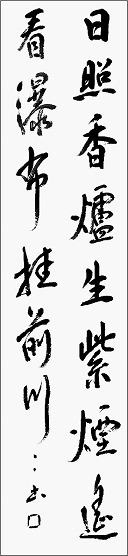

| 【条幅】 |

|

一般課題 |

|

|

|

|

|

| 日照香爐生紫煙 遥看瀑布挂前川 |

| 飛流直下三千尺 疑是銀河落九天 |

| |

| 【読み】 |

| 日は香炉(こうろ)を照らして紫煙を生ず 遥に看る瀑布 |

| の前川(ぜんせん)に挂(か)くるを 飛流直下三千尺 |

| 疑うらくは是(こ)れ 銀河の九天(きゅうてん)より落つ |

| るかと |

| |

| 【意味】 |

| 太陽がさんさんと香炉峰を照らしていて、山は紫色に |

| けぶって美しい。はるか彼方に大きな滝が、前に流れ |

| る川を立てかけたように流れ落ちているのが見える。 |

| その滝の勢いは、飛ぶように真っ直ぐに三千尺も流れ |

| 落ちる。それはまるで天の川が、天空から流れ落ちる |

| のではないかと思われるばかりである。 |

| |

*盧山…江西省九江市の南にある山。景色のよいところで大きな峰や滝

|

| がある ⋆瀑布…大きな滝 ⋆香爐…廬山の峰の一つ。形が香炉に似る。 |

| ⋆紫煙…紫のもや ⋆三千尺…約1000m ⋆銀河…天の川 |

| ⋆九天…天の最も高いところ |

| 【出典:望廬山瀑布(盛唐・李白) 】 |

|

| |

|

|

| |

|

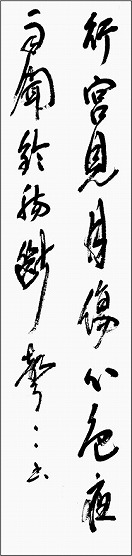

師範課題 |

|

|

| 行宮見月傷心色 夜雨聞鈴断腸聲 |

| |

| 【読み】 |

| 行宮(あんぐう)に月を見れば傷心の色 |

| 夜雨に鈴を聞けば腸断(ちょうだん)の聲 |

| |

| 【意味】 |

| 仮の皇居で月をながめれば、その色に悲しみを感じ |

| 夜の雨に駅馬の鈴の音を聞けば腸(はらわた)が |

| 断ち切られるような思いがする。 |

|

| |

| *行宮…仮の皇居 ⋆鈴…宿場から宿場へ走る馬の鈴。この句から |

| 後に「雨霖鈴(うりんれい)」という曲ができた。 |

| *腸断…はらわたがちぎれるように、非常に悲しむこと。 |

| |

| 【出典:長恨歌(中唐・白楽天)七言古詩の部分】 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

毎月の手本のページへ |

|

|