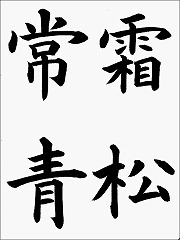

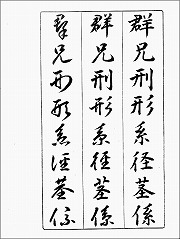

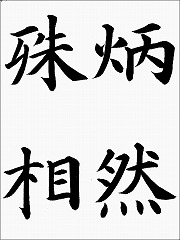

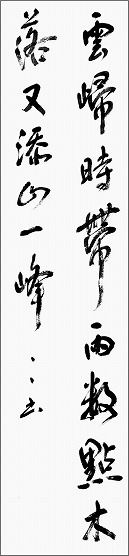

| 平生詩句領流光 絶愛初冬萬瓦霜 楓葉欲残看愈好 |

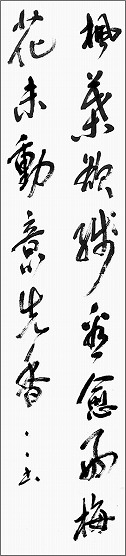

| 梅花未動意先香 暮年自適何妨退 短景無営又自長 |

| 況有小兒同此趣 一窗相對弄朱黄 |

| |

| 【読み】 |

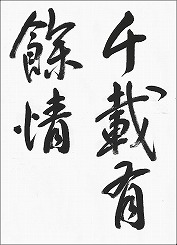

| 平生の詩句 流光(りゅうこう)を領(りょう)す 絶(はなは)だ愛す |

| 初冬 萬瓦(まんが)の霜 楓葉は残せんと欲して看て愈々(いよいよ) |

| 好し 梅花 未だ動かず 意 先ず香(かんば)し 暮年 自適して何ぞ |

| 退くを妨げん 短景 営むことなく 亦 自(ずか)ら長し 況(いわん)や |

| 小児の此の趣(おもむき)を同じうする有るをや 一窗(いっそう) |

| 相対して朱黄(しゅこう)を弄す |

| 【意味】 |

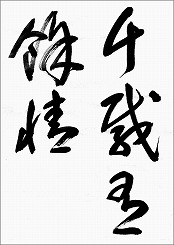

| ふだんから詩を作って、時節の変わりゆくさまを、思うがままに詠って |

| いる。今は初冬の頃で、多くの家の屋根瓦に、霜の降りている景色も |

| 面白いし、楓樹の葉が散り残っているのが、これまた見ごろである。 |

| 梅の花はまだ開きそうにないが、蕾の時から芳しい。自分は老いて |

| 人生のたそがれ時で、悠々自適、隠退するのに何の妨げがあろう。 |

| 日の短い時となったが、これといった仕事のない身には長く感じら |

| れる。ましてがんぜない小児まで、自分と趣を同じくしているから |

| にはなおさらである。そこで同じ窓の下で書物に朱や黄色を施し |

| 向かい合って遊んでいるのだ。 |

|

| *流光…流年 *領…占め有する *短景…短い日陰 |

| *一窗…同じ窓辺 *朱黄…異本を校訂するときに、「朱」や「黄」 |

| の色で区別する |

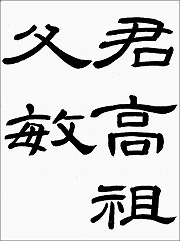

| 【出典:初冬(南宋・陸游)】 |

| |