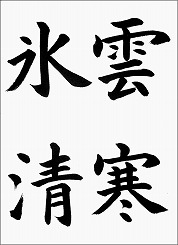

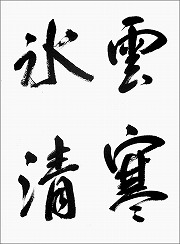

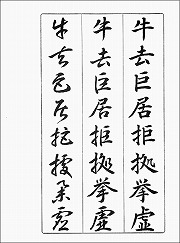

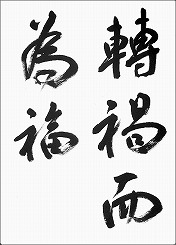

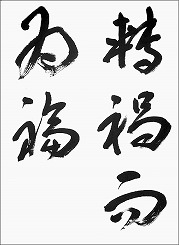

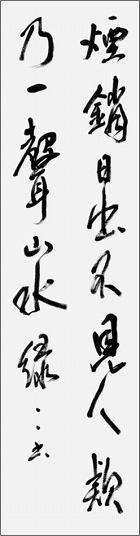

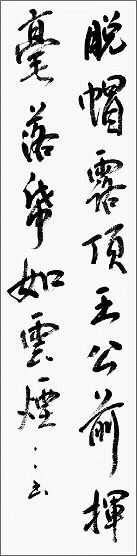

| 漁翁夜傍西巌宿 暁汲清湘然楚竹 煙銷日出不見人 |

| 欸乃一聲山水緑 廻看天際下中流 巌上無心雲相逐 |

|

| 【読み】 |

| 漁翁 夜 西巌に傍(そ)うて宿し、暁に清湘(せいしょう)を汲み楚竹(そちく)を |

| 然(た)く。煙 銷(き)え日出(い)でて人を見ず。欸乃(あいだい)一聲山水緑 |

| なり。天際を廻看(かいかん)して中流を下れば、巌上無心 雲相逐う。 |

|

|

|

| 【意味】 |

| 漁師のおやじは西岸の岩のもとに舟をとめて一夜をすごし、夜が開けると、清 |

| らかな湘水の水を汲み楚の竹を燃やして朝飯のしたくをする。靄が晴れて日 |

| が昇る頃、もはやその人影はなく、「えいおう」と舟こぐかけ声が一つ響けば山 |

| も水も緑に染まる。はるか水平線のかなたをふり返りつつ川の中ほどをこぎ |

| 下れば、岩の上に無心の雲が互いに先になり後になりつつ流れていく。 |

|

| *清湘…清らかな湘水(川の名)の水 *然…燃に同じ *人…漁翁のこと |

| *欸乃…舟をこぐ時のかけ声 *楚…湖南省あたりの古名 |

| ※自然の懐に抱かれ、自然そのものになりきったような漁翁の暮らしを叙景 |

詩の形で詠みあげた詩であり、そこには人生の理想の姿に対する作者の

|

| 憧れの情がとけこんでいる。 |

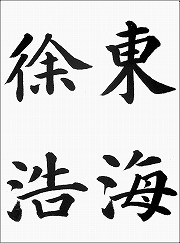

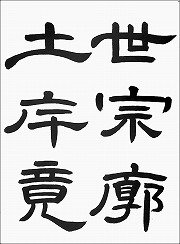

【出典】 漁翁(柳宗元・中唐)

|